TPF 431 - Le CFD Tarn - Le RBS Suisse - Montréjeau – Luchon

La revue N° 431 du 09/2025

Pour acheter la revue en version numérique chez journaux.fr

Commande en ligne, c'est ici

Éditorial

Par JP Comes rédacteur en chef

La réalité est têtue...

Et quelle est la réalité dans les transports, quel qu’il soit ? C’est qu’il faut une infrastructure. Plus elle est bonne, meilleurs sont vitesse, exactitude et confort, comme la SNCF l’indiquait dans les sixties, sur ses belles affiches d’Albert Brenet avec une BB 16000 ou une RGP1 TEE triomphantes. À la même époque, des ingénieurs SNCF comme Armand Porchez, Robert Lévy, développaient « la voie moderne à la française » ce qui permettait à un autre ingénieur de dire « Donnez- moi une bonne voie, je ferai de bons trains ». Mais déjà Roger Sonneville, brillant ingénieur de la voie, exposait que « Lorsque les crédits sont limités, les hommes politiques préfèrent acheter des locomotives aux lignes plaisantes à la Arzens, que les usagers-contribuables peuvent admirer, plutôt que d’engloutir des sommes considérables dans la remise en état de voies auxquelles personne ne prête attention ». Et c’est ce qui s’est produit depuis les années 80. Il n’a pas été jugé possible de financer les lignes nouvelles à grande vitesse et l’entretien du réseau classique qui s’est fatigué avec des rafistolages du genre « plancher continu », et prolongation de rails DC. Pour continuer à rouler sur une voie usée et des superstructures devenues insuffisantes, on a logiquement procédé à des réductions de vitesse, jusqu’à 0 km/h entrainant une fermeture de certaines lignes « en attente de travaux », travaux différés ad vitam aeternam car non financés.

Et pourtant, lors de la création du chemin de fer, tout a commencé par des chemins de roulement rustiques, destinés à faciliter le roulage des berlines de mines et à les guider. Ils devinrent des rails. Les locomotives ne vinrent que longtemps après pour suppléer le cheval et le roulement naturel par gravité. La réalité de ce mode de transport, c’est l’infrastructure avant tout ! Sans elle pas de train.

Alors, on observe aujourd’hui, conséquence d’une gestion comptable de nos dirigeants depuis des dizaines d’années, à l’opposé de principes relevant de l’entrepreneuriat, un retard considérable d’entretien à un moment où nos finances ont rejoint le bas niveau des nappes phréatiques lors de la sècheresse de l’été 2011. On évoque une nouvelle vague de 4 000 km de lignes menacées de ne plus pouvoir être exploitées, faute de travaux.

Le même scénario menace nos chemins de fer touristiques circulant depuis plusieurs dizaines d’années sur des lignes dédiées, reçues souvent dans un état « usagé ». Logiquement, leurs premiers efforts ont porté sur le matériel roulant « utile » a n de faire quelques recettes toutes réinvesties dans des remises en état. La voie n’a souvent pu recevoir que le strict nécessaire aux circulations, soit quelques centaines de traverses changées par an pour certains, à rapporter aux 1500 traverses au km (minimum 1 000 selon le STRMTG pour les CF touristiques). L’infrastructure appartient souvent à une collectivité territoriale (départements, syndicat intercommunal...). Quelques réseaux importants en termes de voyageurs transportés par an (Train des Mouettes, Ardèche, Baie de Somme...) ont pu bénéficier de grands travaux de re- nouvellement de voie, financés par ces collectivités, mais les autres se contentent de subventions (ou parfois de mise à disposition de personnel), qui sont évidemment très insuffisantes. Ces subventions, qui sont indispensables aux associations pour maintenir l’exploitation, sont maintenant remises en cause par quelques départements qui sont à la recherche d’économies dans leurs budgets. C’est la double peine : la voie vieillissante deviendra incirculable à terme sans travaux, mais avant, l’association, qui avait tenté de la sauver, aura peut-être disparue... Ce sera un sujet du prochain congrès de l’UNECTO !

Les Conseils généraux et leurs chemins de fer : les CFD Tarn, par Jacques Pèrenon

La devise des Pays-Bas pouvait parfaitement s’appliquer au Conseil général du Tarn, qui, en 1953, alors que la suppression des « tortillards », au nom du progrès et des économies, constituait une évidence pour les collectivités locales, avait décidé de maintenir son chemin de fer en choisissant un nouvel exploitant pro- posant des méthodes d’exploitation révolutionnaires.

Expérience unique dans le monde des « secondaires » français, ces neuf années (de 1954 à 1962) de gestion des CFDT (Chemins de fer Départementaux du Tarn) par la SACFS (Société Auxiliaire pour les Chemins de Fer Secondaires) méritent d’être largement évoquées tant elles ont apporté de modernité et de dynamisme dans le fonctionnement de cette modeste voie ferrée perdue dans les contreforts méridionaux du Massif central.

Regional Bern Solothurn (RBS), 2 eme partie, par Michel Raybaud et Théo Stolz

La première partie de cette étude, parue dans le numéro 430, nous a fait découvrir l’histoire et le dynamisme du Regionalverkehr Bern-Solothurn, réseau privé à voie métrique qui dessert la capitale suisse, Berne, et sa périphérie jusqu’à son arrière-pays au pied du Jura.

Fruit aujourd’hui d’une longue histoire remontant à la n du XIXe siècle, résultant de fusions successives d’anciennes compagnies, dont la dernière intervenue en 1984, entre le chemin de fer Solothurn-Zollikofen- Bern-Bahn (SZB) et les Vereinigte Bern-Worb Bahnen (VBW) (chemins de fer réunis Bern-Worb), ce réseau est aujourd’hui à la pointe en matière de service ferroviaire aux voyageurs, en visant toujours l’excellence et une meilleure offre qualitative en termes de dessertes et de matériels.

La ligne 6 du Tramway de Berne, par Michel Raybaud.

L’actuelle ligne 6 revêt un statut parti- culier tant par sa gouvernance que par son matériel utilisé tout dernièrement jusqu’à décembre 2024.

La ligne 6 découle de la fusion en 2010 de l’ancienne ligne 5 du réseau Bernmobil, Fischermätteli – Bahnhof – Ostring, amputée de son tronçon vers Ostring, avec l’ancienne ligne G du tramway suburbain du RBS reliant Berne Helvetiaplatz à Worb-Dorf, où se trouve l’un des dépôts attachés à cette ligne. Les autres sont ceux de Bernmobil d’Eigerplatz et Bolligenstrasse. Scripturalement, le mélange de la lettre G et du chiffre 5 donne l’apparence d’un 6.

Des véhicules du métro parisien au destin spectaculaire, par François Vielliard

À la fin des années 1990, peu de voitures du métro d’avant-guerre avaient échappé à la démolition et le premier matériel d’après-guerre, les éléments articulés, prenait le chemin de la réforme. L’Ademas, jeune association créée pour garder ce patrimoine ferroviaire bien particulier, a sauvé ce qui était encore récupérable et a rassemblé les premières voitures dans la Mayenne. Puis en 2003

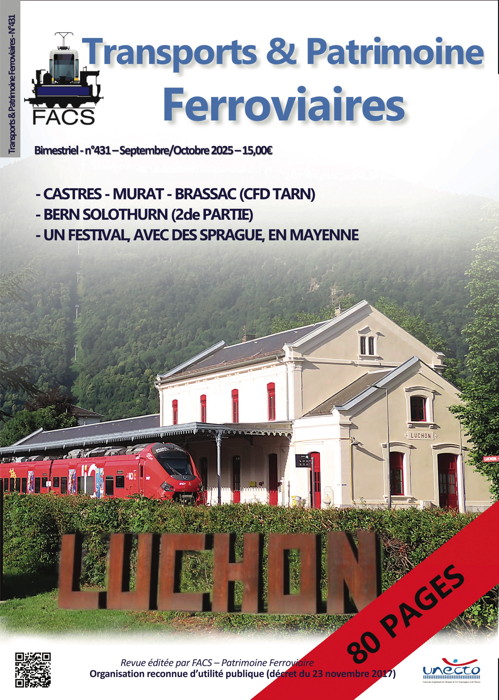

Actualités des Chemins de fer touristiques, urbains et régionaux dont la réouverture Montréjeau – Luchon

Pour acheter la revue en version numérique chez journaux.fr